Современный компьютер представляет собой сложную систему взаимодействующих компонентов, каждый из которых выполняет строго определённые функции. Понимание принципов работы этой системы требует знакомства с тремя ключевыми элементами: процессором (центральным вычислительным устройством), памятью (хранилищем данных и команд) и системной шиной (каналом связи между компонентами). Эти элементы образуют фундаментальную архитектуру, известную как «архитектура фон Неймана», которая, несмотря на появление в 1945 году, остаётся актуальной и сегодня.

Компьютерная система строится по принципу иерархии: от быстрых, но небольших по объёму запоминающих устройств (регистров процессора) до медленных, но ёмких (жёсткие диски и твердотельные накопители). Между ними располагается оперативная память (ОЗУ), играющая ключевую роль в обеспечении производительности системы. Связь между всеми компонентами осуществляется через систему шин — специализированных магистралей для передачи данных, адресов и управляющих сигналов.

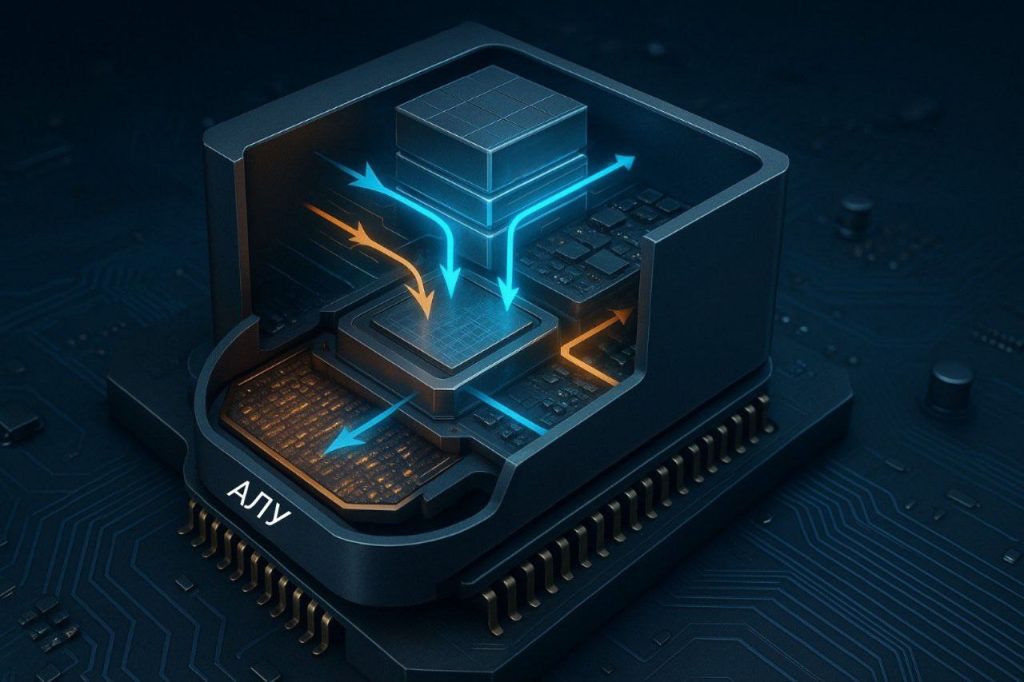

Центральный процессор: мозг компьютера

Сердцем любой компьютерной системы является центральный процессор (ЦП, CPU). Это сложная микросхема, содержащая миллиарды транзисторов и выполняющая арифметические, логические операции и операции управления. Современные процессоры представляют собой настоящие инженерные шедевры, где на площади в несколько квадратных сантиметров размещаются многоядерные структуры с многоуровневой системой кэширования.

Архитектурно процессор состоит из нескольких ключевых блоков. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет математические вычисления и логические операции. Блок управления координирует работу всех компонентов процессора, извлекая инструкции из памяти и декодируя их. Регистровый файл содержит небольшие сверхбыстрые ячейки памяти для временного хранения данных, с которыми процессор работает в текущий момент. Современные процессоры также включают модули прогнозирования ветвлений, конвейеры обработки команд и другие оптимизирующие структуры.

Тактовая частота процессора, измеряемая в гигагерцах (ГГц), определяет количество операций, которые процессор может выполнить за секунду. Однако реальная производительность зависит не только от частоты, но и от архитектуры, размера кэш-памяти, количества ядер и других факторов. Например, современные процессоры используют технологию суперскалярности, позволяющую выполнять несколько инструкций параллельно, и внеочередное исполнение команд для более эффективного использования вычислительных ресурсов.

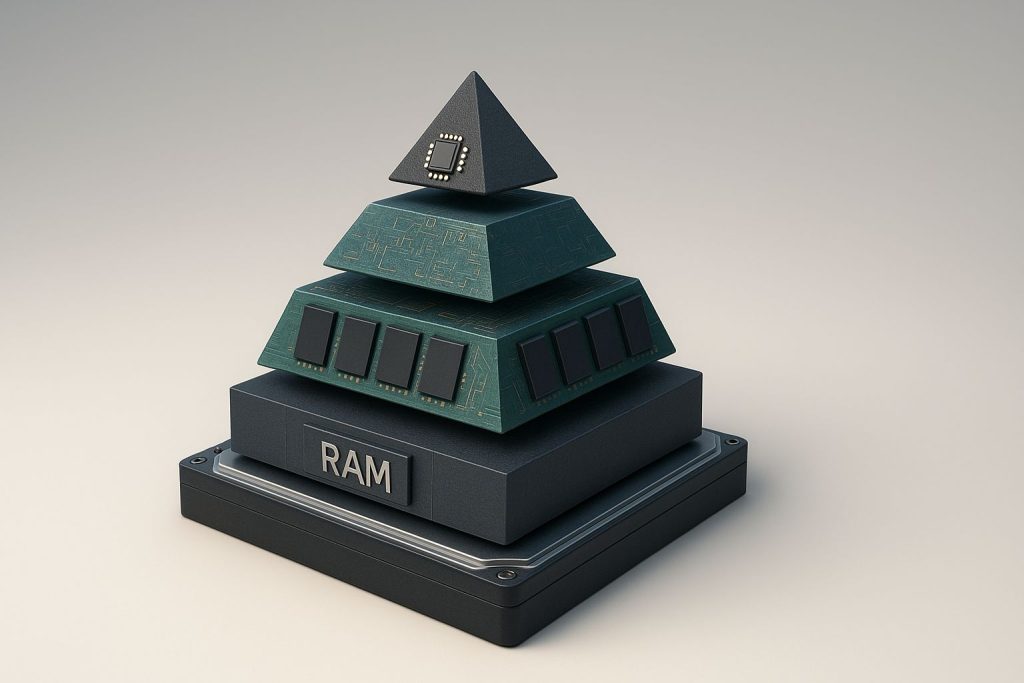

Иерархия памяти в компьютерных системах

Память в компьютере организована по принципу иерархии, где каждый следующий уровень больше по объёму, но медленнее по скорости доступа. На вершине этой пирамиды находятся регистры процессора — сверхбыстрые ячейки памяти, непосредственно используемые АЛУ для выполнения операций. Их объём крайне мал (обычно несколько десятков или сотен байт), но скорость доступа сопоставима с тактовой частотой процессора.

Следующий уровень — кэш-память, разделённая в современных процессорах на три уровня (L1, L2, L3). Кэш L1 самый быстрый и небольшой (обычно 32-64 КБ на ядро), L2 больше по объёму (256 КБ — 1 МБ), но медленнее, а L3 является общей для всех ядер и может достигать десятков мегабайт. Кэш-память служит буфером между сверхбыстрыми регистрами и относительно медленной оперативной памятью, храня наиболее часто используемые данные и команды.

Оперативная память (ОЗУ, RAM) представляет собой рабочую область компьютера, где хранятся выполняемые программы и обрабатываемые данные. В отличие от постоянной памяти (жёстких дисков и SSD), ОЗУ является энергозависимой — при отключении питания её содержимое теряется. Современные компьютеры используют память типа DDR SDRAM с высокой пропускной способностью, достигающей десятков гигабайт в секунду в многоканальных конфигурациях.

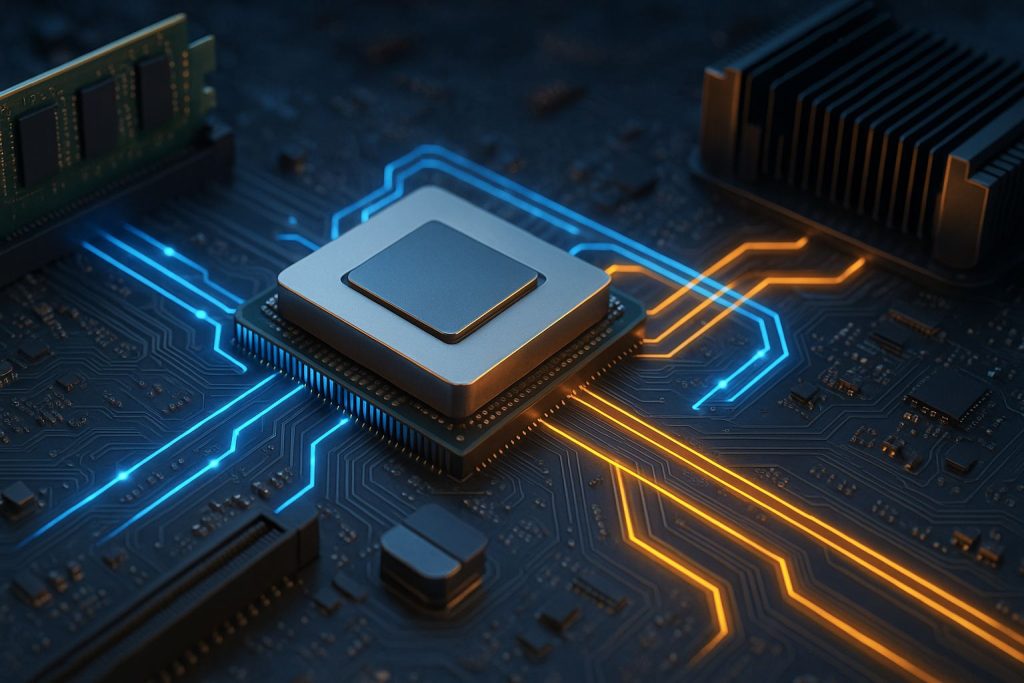

Системная шина: артерии компьютера

Связь между процессором, памятью и другими компонентами компьютера осуществляется через систему шин — специализированных каналов передачи данных. В классической архитектуре выделяют три основных типа шин: шину данных (для передачи собственно информации), адресную шину (для указания местоположения данных) и шину управления (для передачи команд и состояний).

Современные компьютеры используют более сложные шинные архитектуры. Например, процессоры Intel и AMD применяют технологию QuickPath Interconnect (QPI) или Infinity Fabric для связи между процессором и чипсетом. Для подключения видеокарт используется высокоскоростная шина PCI Express, обеспечивающая пропускную способность до нескольких десятков гигабайт в секунду в последних версиях стандарта.

Особое место занимает шина памяти, соединяющая процессор с модулями ОЗУ. Её характеристики (частота, разрядность, тайминги) напрямую влияют на общую производительность системы. Современные процессоры часто включают контроллер памяти непосредственно в свой состав, уменьшая задержки при обращении к ОЗУ.

Взаимодействие компонентов при выполнении программы

Когда пользователь запускает программу, происходит сложная последовательность взаимодействий между компонентами компьютера. Исполняемый файл с диска загружается в оперативную память, откуда процессор извлекает инструкции для выполнения. Для каждой команды процессор выполняет стандартный цикл: выборка команды из памяти, её декодирование, выполнение (возможно, с обращением к памяти за данными) и запись результата.

Этот, казалось бы, простой процесс осложняется необходимостью оптимизации производительности. Современные процессоры используют конвейеризацию — разделение выполнения команды на стадии, что позволяет обрабатывать несколько команд одновременно, как на конвейере. При возникновении необходимости в данных, отсутствующих в кэше, процессор может приостановить выполнение текущего потока команд и переключиться на другой (технология Hyper-Threading).

Обращения к памяти управляются контроллером памяти, который преобразует логические адреса, используемые программой, в физические адреса ячеек ОЗУ. При этом используется механизм виртуальной памяти, позволяющий программам работать с адресным пространством, превышающим объём физической памяти, за счёт выгрузки неиспользуемых фрагментов на диск в специальный файл подкачки.

Эволюция компьютерных архитектур

За десятилетия развития вычислительной техники архитектура компьютеров претерпела значительные изменения. Ранние модели имели простую последовательную архитектуру, где процессор поочерёдно выполнял одну команду за другой. Появление конвейерной обработки в 1960-х годах позволило значительно повысить производительность за счёт параллельного выполнения разных стадий обработки команд.

Современные процессоры используют суперскалярную архитектуру, содержащую несколько параллельных исполнительных устройств. Это позволяет выполнять несколько команд за такт при условии, что они не зависят друг от друга. Дальнейшим развитием стало появление многоядерных процессоров, где на одном кристалле размещаются несколько практически независимых вычислительных ядер.

Интересным направлением развития стало увеличение роли графических процессоров (GPU) в общих вычислениях. Благодаря своей массово-параллельной архитектуре, GPU эффективно справляются с задачами обработки изображений, машинного обучения и научных расчётов, дополняя традиционные CPU в гибридных вычислительных системах.

Проблемы и ограничения современной архитектуры

Несмотря на впечатляющий прогресс, традиционная компьютерная архитектура сталкивается с рядом фундаментальных ограничений. «Стена памяти» (memory wall) описывает растущий разрыв между скоростью процессоров и скоростью доступа к памяти — процессоры становятся настолько быстрыми, что значительную часть времени простаивают в ожидании данных из ОЗУ.

Проблема энергопотребления и тепловыделения ограничивает дальнейший рост тактовых частот. После 2005 года закон Мура (удвоение числа транзисторов на кристалле каждые 2 года) начал давать сбои, и производители перешли к стратегии увеличения числа ядер и оптимизации архитектуры вместо простого наращивания частот.

Квантовые вычисления и нейроморфные процессоры рассматриваются как возможные пути преодоления этих ограничений, но пока традиционные компьютеры с архитектурой фон Неймана остаются основой вычислительной техники. Инженеры продолжают совершенствовать существующие технологии, разрабатывая более эффективные алгоритмы предвыборки данных в кэш, улучшая предсказание ветвлений и оптимизируя взаимодействие между компонентами системы.

Практическое значение понимания архитектуры компьютера

Знание принципов работы компьютера важно не только для компьютерных инженеров и программистов. Понимание взаимодействия процессора, памяти и системной шины помогает:

- Осознанно выбирать компьютерное оборудование под конкретные задачи

- Оптимизировать производительность системы правильной настройкой

- Диагностировать проблемы и узкие места в работе компьютера

- Эффективно программировать с учётом особенностей аппаратной платформы

Например, знание принципов работы кэш-памяти позволяет писать код, который лучше использует локальность данных, значительно повышая производительность вычислительных алгоритмов. Понимание организации памяти помогает избегать утечек памяти и эффективно работать с большими массивами данных.

Заключение: компьютер как целостная система

Современный компьютер представляет собой удивительно сложную и в то же время гармоничную систему, где процессор, память и шины работают как единый механизм. От сверхбыстрых регистров внутри процессора до гигабайтов оперативной памяти и высокоскоростных шин — каждый компонент играет свою незаменимую роль в обработке информации.

Архитектура компьютеров продолжает развиваться, но фундаментальные принципы организации вычислений остаются неизменными. Понимание этих принципов даёт ключ к эффективному использованию вычислительной техники, будь то настольный компьютер, сервер или мобильное устройство. В эпоху повсеместной цифровизации такое понимание становится важной частью технической грамотности любого человека, работающего с компьютерными технологиями.