Почему запоминание команд Linux вызывает сложности

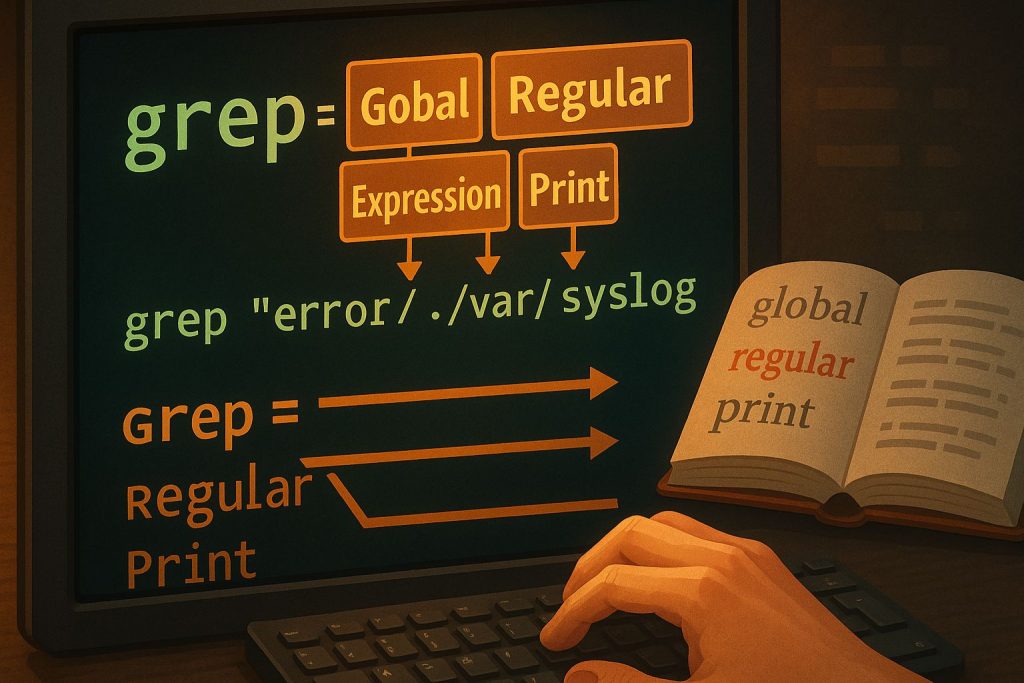

Изучение команд Linux часто становится серьёзным испытанием для новичков из-за обилия непонятных сокращений и отсутствия очевидной логики в их построении. В отличие от графических интерфейсов, где функции можно найти через меню, командная строка требует точного знания синтаксиса. Проблема усугубляется тем, что многие команды были созданы несколько десятилетий назад и сохранили свои краткие, но неочевидные названия из соображений обратной совместимости. Например, команда grep происходит от фразы «global regular expression print», но без знания этого факта запомнить её назначение сложно.

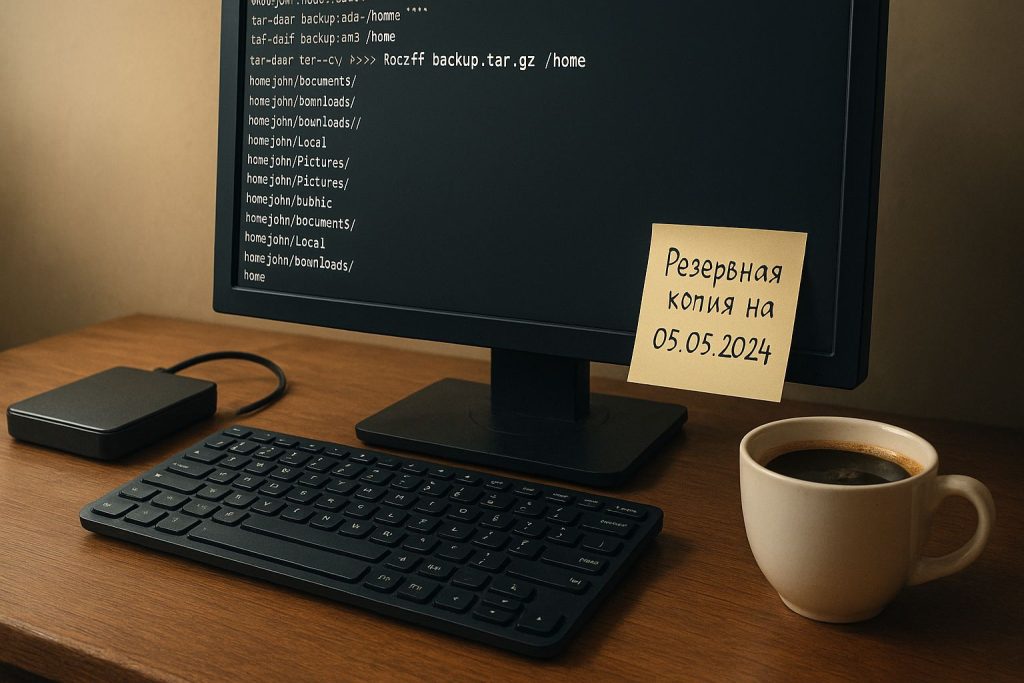

Ещё одна трудность — вариативность синтаксиса. Одна и та же команда может принимать десятки параметров, которые кардинально меняют её поведение. Команда tar, используемая для работы с архивами, в зависимости от флагов может создавать архивы (-c), распаковывать их (-x), просматривать содержимое (-t) или выполнять другие операции. Такое многообразие вариантов использования сбивает с толку и требует системного подхода к запоминанию.

Приём 1: Понимание логики названий команд

Многие команды Linux представляют собой сокращения английских слов, отражающих их суть. Осознание этой связи значительно упрощает запоминание. Команда cd расшифровывается как «change directory», ls — «list», mv — «move», cp — «copy». Даже более сложные названия вроде awk (Aho, Weinberger, Kernighan — фамилии создателей) или sed (stream editor) становятся понятнее, если знать их происхождение.

Для команд, названия которых неочевидны, полезно создать собственные ассоциации. Например, команду dd (convert and copy a file) можно запомнить как «disk duplicator», хотя исторически это сокращение от «data definition». Главное — чтобы ассоциация помогала вспомнить назначение команды. Со временем, по мере накопления опыта, необходимость в таких мнемонических приёмах уменьшается, и команды начинают запоминаться автоматически.

Приём 2: Группировка команд по назначению

Эффективный способ систематизации знаний — группировка команд по функциональным категориям. Все команды Linux можно разделить на несколько крупных групп: работа с файлами (ls, cp, mv, rm), управление процессами (ps, top, kill), обработка текста (grep, sed, awk), сетевые утилиты (ping, ssh, scp), управление пакетами (apt, yum, dnf) и другие. Создавая такие категории, вы строите в сознании структуру, которая помогает быстрее находить нужную команду в памяти.

Внутри каждой группы можно выделить подкатегории. Например, среди команд для работы с файлами отдельно изучать команды для просмотра содержимого (cat, less, head, tail), для изменения прав доступа (chmod, chown), для поиска (find, locate). Такой подход особенно полезен при составлении шпаргалок или ментальных карт — визуальное представление связей между командами улучшает их запоминание.

Приём 3: Регулярная практика в реальных задачах

Теоретическое изучение команд без практического применения малоэффективно. Мозг лучше запоминает информацию, когда она используется для решения конкретных задач. Вместо механического заучивания списка команд попробуйте выполнять реальные действия: создать каталог и несколько файлов, изменить их права доступа, найти определённые строки в тексте, перенаправить вывод одной команды в другую. Каждое успешное выполнение команды закрепляет её в памяти.

Хорошее упражнение — ежедневно ставить перед собой небольшие практические задачи, требующие использования новых команд. Например, автоматизировать резервное копирование определённого каталога с помощью tar и cron, или написать скрипт, который анализирует логи с помощью grep и awk. Постепенное усложнение задач естественным образом расширяет набор известных команд и вариантов их использования. Важно не просто копировать команды из руководств, а понимать, что делает каждая часть команды.

Приём 4: Использование истории команд и автодополнения

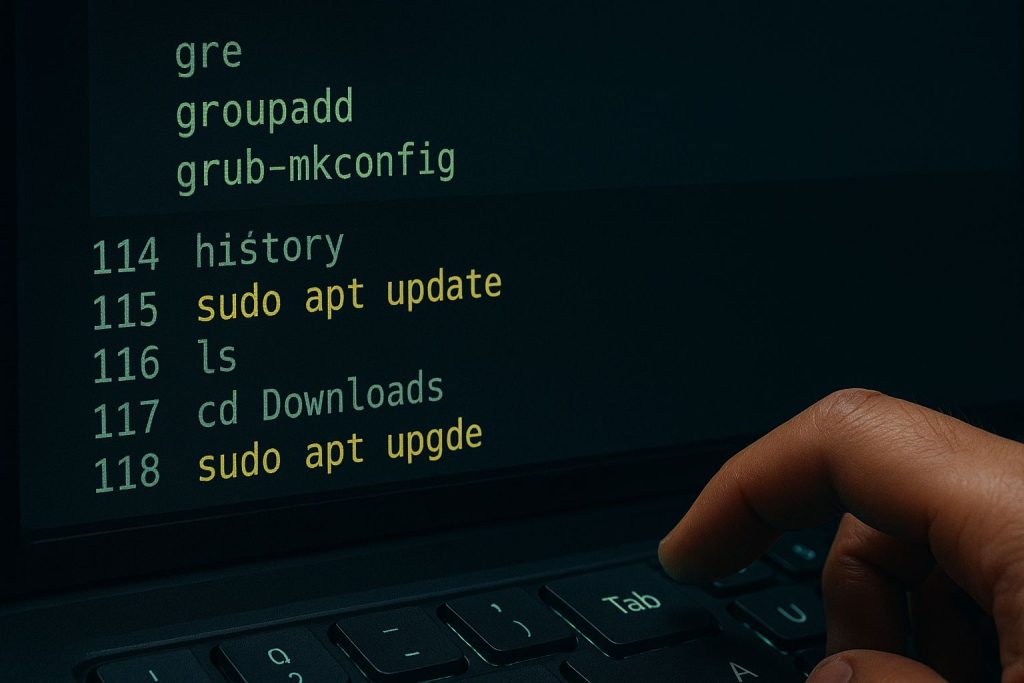

Bash (стандартная оболочка в Linux) предоставляет несколько функций, которые облегчают работу с командами и способствуют их запоминанию. История команд (вызываемая стрелками вверх/вниз или командой history) позволяет просматривать и повторно использовать ранее введённые команды. Это особенно полезно для запоминания длинных команд с множеством параметров — вместо того чтобы каждый раз набирать команду заново, можно найти её в истории и проанализировать.

Автодополнение по нажатию Tab — ещё одна незаменимая функция. Набрав начало команды или пути к файлу и нажав Tab, вы либо получите автоматическое дополнение, либо список возможных вариантов, если начало неоднозначно. Это не только ускоряет работу, но и помогает запоминать правильные названия команд и файлов. Например, набрав gre и нажав Tab, вы увидите все доступные команды, начинающиеся с этих букв, включая grep. Со временем это приводит к автоматическому запоминанию полных названий команд.

Приём 5: Создание персональных алиасов и скриптов

Для часто используемых сложных команд с множеством параметров полезно создавать алиасы (псевдонимы). Например, вместо запоминания точного синтаксиса ls -lah можно добавить в файл ~/.bashrc строку alias ll=’ls -lah’, после чего команда ll будет выполнять то же действие. Это не только экономит время, но и помогает постепенно запоминать полные команды — видя алиас в скрипте или при просмотре .bashrc, вы невольно повторяете его расшифровку.

Для ещё более сложных последовательностей команд стоит создавать простые скрипты. Написание скрипта требует глубокого понимания используемых команд и их параметров, что способствует лучшему запоминанию. Даже если потом вы будете вызывать скрипт по имени, процесс его создания закрепит в памяти составляющие команды. Например, скрипт для автоматического обновления системы может включать последовательность apt update && apt upgrade -y, и в процессе его написания вы точно запомните эти команды.

Приём 6: Изучение man-страниц и —help

Встроенная документация Linux — мощный инструмент для изучения команд. Команда man (manual) выводит подробное описание любой стандартной утилиты, включая синтаксис, параметры и примеры использования. Например, man grep покажет все возможности этой команды. Хотя man-страницы иногда кажутся сложными для новичков, регулярное обращение к ним развивает навык быстрого поиска нужной информации и способствует запоминанию команд.

Более краткую справку можно получить с помощью параметра —help, который поддерживают большинство команд. Вывод —help обычно содержит основной синтаксис и список наиболее используемых параметров. Полезная привычка — перед использованием новой команды просматривать её справку, даже если кажется, что назначение команды понятно. Часто таким образом обнаруживаются полезные параметры, которые расширяют понимание возможностей команды. Со временем часто используемые параметры запоминаются автоматически.

Приём 7: Использование мнемонических правил для параметров

Многие параметры команд Linux представляют собой одиночные буквы, которые могут показаться случайными, но часто имеют логическое объяснение. Например, в команде tar параметр -c означает «create» (создать архив), -x — «extract» (распаковать), -v — «verbose» (подробный вывод). Создание собственных мнемонических правил помогает запоминать эти параметры. Можно придумать ассоциации или короткие фразы: например, «Create Verbose gZip» для tar -cvzf, где -z означает использование gzip-сжатия.

Для длинных параметров (которые обычно начинаются с двух дефисов) часто применяются мнемоники на основе полных слов: —recursive в командах типа rm или cp означает рекурсивное выполнение операции для всех вложенных каталогов. Запоминая, что -r — это сокращение от —recursive, вы сможете правильно применять этот параметр в разных командах. Полезно составлять таблицы часто используемых параметров с их расшифровкой и примерами использования — визуальное представление улучшает запоминание.

Заключение: от запоминания к свободному владению

Запоминание команд Linux — процесс постепенный, требующий системного подхода и постоянной практики. Начинать стоит с базовых команд, используя их в повседневных задачах, и постепенно расширять репертуар по мере возникновения потребностей. Важно не просто заучивать команды, а понимать их логику и принципы работы — это позволяет впоследствии легко осваивать новые утилиты.

Комбинация описанных приёмов — понимания происхождения названий, категоризации, практического применения, использования вспомогательных инструментов shell — создаёт прочную основу для работы в Linux. Со временем необходимость сознательно вспоминать команды уменьшается, они становятся частью активного словаря, как слова родного языка. Главное — не бояться экспериментировать, регулярно ставить перед собой новые задачи и обращаться к документации. Такой подход превращает изучение команд Linux из рутинного заучивания в увлекательный процесс освоения мощного инструментария.